周六荐书|十载游记:马六甲海峡、中南半岛与中国

撰文:约翰·汤姆逊

翻译:颜湘如

《东方历史评论》微信公号:ohistory

《十载游记:马六甲海峡、中南半岛与中国》(福建教育出版社,2019年1月出版)系英国著名摄影师、旅行家、地理学家约翰·汤姆逊1862年至1872间游历东南亚和中国的珍贵配图游记,大部分篇章讲述了中国经历。作者用文字记录下独特的异域旅行,用影像直接见证了这段历史。

以下文字受权摘自该书第十四章。

近几年,芝罘已经成为居住在北京与上海的洋人的滨海胜地,因为在这里即使是最炎热的夏季期间,也能享受凉爽的海风与海水浴。

欧洲旅馆所在的沙滩正位于一连串绿草遍野的矮山脚下,沙滩的半圆形弧度与整体景观,让我想起了苏格兰西岸亚蓝(Arran)的波罗迪克湾(Brodic Bay)。我对芝罘湾的印象极为深刻:当时船上有一位来自上海的女士生病,我和友人——他不但性情十分善良,体重和敏捷度也出类拔萃——为了替她订一间最好的客房,便抢在其他乘客之前冲下船去,我记得当时眼前那一大片沙滩仿佛永无止境,也还记得海沙踩在脚下又柔又细的感觉。那天在树荫下的温度也有38度左右,因此任务完成后,我们立刻摊在旅馆的阳台上尽情享受清凉的海风吹拂。这个清静的住所虽不豪华却也可爱迷人,而且殷勤的旅馆主人还为客人准备了许多舒适的设备。

芝罘租界区就在海湾对面,几乎可以说是海岸线上最不迷人之处了。但我们也不能忘记:租界所在可是整个大清帝国最具历史渊源的省份,著名的大禹治水时,有部分工程便是在此完成。此外,孔子与其继承人孟子也都是山东人士。当希腊哲人毕达哥拉斯(Pythagoras)在科罗托那(Crotona)进行哲学思想的研究时,孔子也创立了正统的学术思想,并从此成为引导中国的方针。但这个为国家指点社会、政治与宗教荣景方向的古老方针,一到了帝国今日的掌舵人手里,却也和军舰里的罗盘一样靠不住,因为军舰的舵手根本没有考虑到,先进科技制造出来的铁板与钢炮会对罗盘针造成甚么影响。然而,中华疆土上却有那么多智慧过人的儒家信徒,仍死守着这些古书不放,还有那么多人靠着千百年前圣贤的智慧,点燃一盏幽微的科学与哲学之光,颤巍巍地照亮前路,殊不见真理已如日中天地照亮了异邦。

芝罘的洋货买卖虽然重要,规模却不大。是因为当地人偏爱古圣贤的简单衣袍胜于较便宜的曼彻斯特棉布衣,或是因为黄河的连年水患使得内地居民过于贫穷而影响交易,原因很难判定。总之,芝罘与外界的贸易关系不应该如此冷淡,倘若外国人与外国货物能自由进入内地,又能利用欧洲的科技使老旧水道畅通、排干平原积水,进而保护人民的土地不因每年淹大水而成荒地,此地的商业必能热络起来。

由于黄河水道迁移,如今流到了山东山区北方,因此一大部分运河已遭弃置。许多地方的河堤都被冲走,有个目击证人如此形容道:“再也没有任何景象比此时黄河所展现更加悲惨、凄凉;一切大自然与人工建造的事物,都不由自主地随着黄褐色泥水冲向大海。”

当我们经过直隶时,就会知道洪水对人民究竟造成何等影响。当全国有大片土地因黄河河道迁徙而受无水之苦,山东与直隶却涌入了过剩的河水。尽管如此,山东省仍有部分地区的物产在世界上数一数二,而且气候也很适合种植多种农作物,其中包括小米、小麦、大麦、水稻、烟草与豆类——豆类制成的豆饼是一外销大宗。除上列产物之外,山东还生产一种名为柞蚕丝的暗色丝绸,由芝罘出口,数量正持续增加。这是一种黑色野蚕吐的丝,这种蚕不吃桑叶而吃其他树叶。中国人养蚕的过程非常精密费神,感觉上这样的工作似乎并不适合中国人,因为虽只是只小虫习性却异常苛细,甚至听说蚕在陌生人面前不会吃叶或吐丝,中国人还说蚕也无法忍受见到外国人的样貌或听到蛮夷之声。虽然这点与饲主相似,但有一点却大不相同,那就是蚕厌恶臭味,在不洁的环境中便会生病甚至绝食而死。因此自蚕从蚕卵中孵化直到死于蚕茧中的那一刻为止,多数中国饲主必须摒除自己处之泰然的浓烈气味,想必感到多有不便。难怪每当蚕丝季节结束,小娇客辛苦地织完自己的寿衣结束生命时,众人会如此欢欣鼓舞。

为中国赚进丰厚收入且已成为全世界不可或缺的奢侈品的蚕丝,也和茶叶一样,是我们所能想象到最简朴的产业。蚕丝需得经过哪些阶段才能放上中国或里昂的织布机呢?且让我们一探究竟。

蚕卵约在4月中孵化,为了出口,取得蚕卵的最佳时节则是在3月或4月初。孵化后的幼蚕置于竹筐内,以切成小片的桑叶喂食。蚕渐渐长大后,便分放到更多的竹筐,桑叶也不用再切得那么细。同样的过程不断反复,直到最后阶段便可以整片桑叶喂食。桑叶价格每100斤从77文钱到一两四钱不等。

孵化后的蚕会持续吃上五天桑叶,然后进入第一次蚕眠,为期两天。蚕醒来后胃口并不太好,通常只会再进食四天,然后又眠上两天。接着又是进食四天、眠两天。通常这种食眠交替的过程会反复四次,养足精力之后便开始吐丝结茧。吐丝的过程还需要四至七天,接着再花三天抽茧,大约七天之后,每个养蚕的小户便会带着蚕丝到地方市集上,交给当地商人打包成捆。

撇开一般人迷信的想法不说,影响蚕丝质量的因素首先是吐丝的蚕种,接着是桑叶的质量与喂养方式。我先前已经说过,噪音、陌生人的出现甚至经手,以及臭味都对蚕有害。此外还须定时喂蚕,养蚕房的温度也不能太高。

中国丝最大的缺点在于当地人仍采用原始的纺纱方式,倘若他们愿意使用外国纺纱机,蚕丝的价值应该能提高四五成。目前这种粗糙的纺纱技术会使得纱线粗细不均容易断裂。上海是主要的蚕丝市场,约莫在6月1日第一季蚕丝便会送达,但从来不是饲主本身将蚕丝送到外商市场。这些饲主全都是小农户,他们或是向人购买桑叶,或是在自己耕地的小角落里种几棵桑树,养蚕织丝绝不至于占用他们所有的时间,这只是家中妇女与较年轻成员的春季农活。中国的商人或掮客会到地方上的市集去收购,直到数量够了才送到上海或芝罘的市场卖给外国人作为外销。

我去了两趟芝罘,刚好体验到两种极端的气候。第一次十分炎热,第二次再回去却是严寒天气,仆人阿洪的耳朵和鼻子都冻伤了。我们到一座山顶上拍摄芝罘风景,但是西北风从寒冷的蒙古大草原吹来,血管仿佛就要为之冻结。我好不容易拍了一张照片之后,差人到附近一间小屋去讨瓶水来冲洗底片,不料我才从暗箱中抽出感光片,淋上了水,水竟然就在底片表面结冰,还结了几根冰柱垂在边缘。阿洪所站之处雪深几乎及膝,他把整个脸都埋在外衣的袖子里,至于瓶子里的水也已经结成冰块。尽管遇上这些难题,我们还是找了一户友善的人家,借着炭火为感光片解冻,再以热水冲洗。阿洪的鼻端和耳朵周围的血液循环受阻,不久便出现冻疮,一个多月下来让他对芝罘始终记忆深刻。

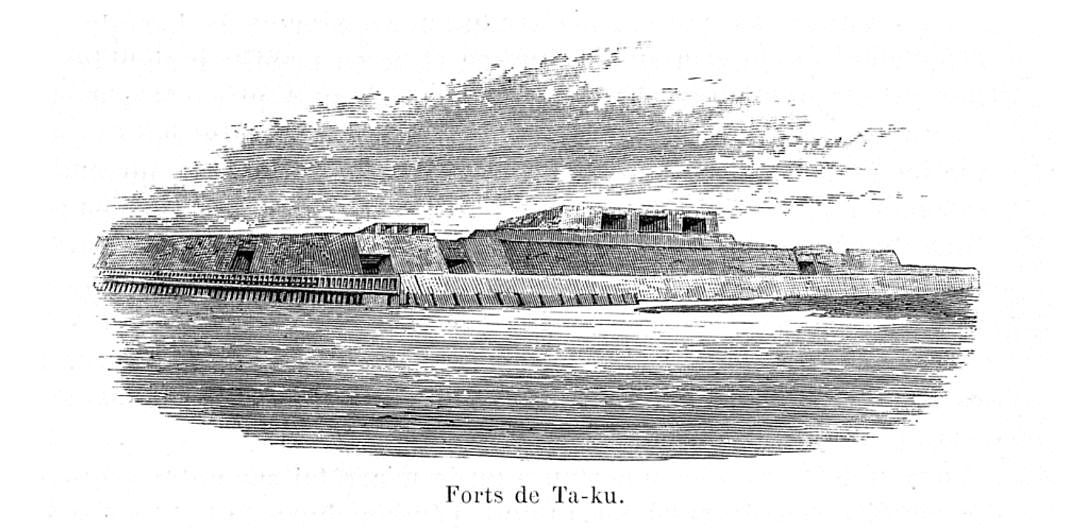

我们往北走的下一个重要停靠站是北河口的大沽。大沽炮台是座泥土堡垒,有不少详实的相关描述。

大沽炮台

我造访期间炮台正在进行整修,尚无驻军全面防守,枪炮也尚未全部架设好。我沿着一条石子路从河边越过泥坑走到另一头去。1859年,我军在此试图由南侧袭击失败,丧命者无数,但历经12个月后,便被我军轻易攻陷。要进入这座堡垒只能从后方跨越一道宽渠,而我并未遭到任何询问便走了进去,其实也只有一两名苦力在围墙附近闲晃。墙身极厚,而且和原来一样是以泥土混合小米秆建成,这样的构造颇耐炮弹轰击。堡垒内有两座炮台上下相叠,每座各有五十几具大炮控制着河口。不过,有几具大炮已经生锈,架得也不稳,总之亟须维修。最后,我还注意到在军官营舍前面的泥地里,半埋着两管美国的无膛线大炮。整体而言,这个地方说是堡垒倒不如说是泥泞废弃的采石场还更恰当些。但我听说后来起了很大的转变,这些分占北河口两侧的炮台如今不仅架设了克虏伯大炮,也有军队正式进驻。如此说来,早在台湾的问题出现之前,中国对于首都的防守便已经有明确的计划。在离开让我留下不快回忆的天津之前,我便亲眼见到一组克虏伯大炮在此上岸。中国人的的确确正加紧脚步更换现代武器,将那些可能伤害自己人的炮弹与火药束诸高阁,认真地守卫海岸防范外敌入侵。这一切可能是——不,一定是——有目的的。这些年来中国政府并未盲目到看不见日本的进展,何况与更强大的敌人交手后,他们也开始怀抱更远大的憧憬。他们的想法当然还是没变:在自己的土地上,对于自己的国家,他们有绝对的主导权利,他们很可能也只是做好准备,一旦有了适当时机便能坚持或捍卫这项权利。恭亲王在一份急疏中,拒绝疏浚上海吴淞江口的沙洲以利通商,他并且认为这块沙洲是上天所赐屏障,以帮助中国人防御国土与其门户。他还进一步指陈每个国家都有权利以他们认为最好的方法来保卫守护自己的疆土。这样的想法或许非常自然,他们认为中国是为中国人所独创,其他种族皆无权过问上天这项安排,也无权妄想违逆天意疏通一方沙洲,因为老天就想借着封闭河道来阻断通商,然而这样的通商机会却能让数百万中国人获得前所未有的温饱。

在此狭隘的政策中,丝毫没有意识到成百上千的电报机、铁路线与产业,正以超凡的进步逐一将全世界的国家联系成一体,无论哪个国家、种族,无论说何种语言的人,都将会在自由贸易与开放开明的政策下互相依存。

或许掌管直隶水文的官员也会说,紫禁城所在的省份之所以不断遭大水蹂躏是上天的旨意,以便防止敌军往京城推进。然而,黄河的滚滚浊水总是一年又一年,定期横扫山东与直隶两省的肥沃平原,每年所造成的灾害几乎没有任何敌军可以比拟。尽管如此,只要能稍有远见、诚实以对,还是可能将大黄河——昔日的和平与富饶使者——维持在天然河道上。

在黄河涨大水、龙门口决堤的几年前,便已有人预测到这场水患,如果能让“始终是一条人工运河”②的水道保持畅通,便能轻易加以防范。然而,疏通之务一年拖过一年,到最后红色洪水终于冲向平原,丰饶明媚之乡顿时成了可能散播瘟疫的水乡泽国。

我们搭汽船上溯北河时,许多地方已完全见不到河岸,愈往上走洪水泛滥的情景便愈是怵目惊心。小米作物都快被水泡烂了,一个个小村落也被冲走不少。大多数村屋和大沽炮台一样都是泥土搭建,但无论能多么有效地抵挡一般敌人的枪炮子弹,这些脆弱的住家还是一间接着一间,悄悄地消失在汹涌大水中,最后只留下有如坟冢的小土堆,仿佛每次水患后新竖立的标记,令人欷嘘。有办法的人全都到天津去了,据说天津当局十分尽力地救济受难者。奇怪的是我无意中听到一个中国人说,他认为这场洪水是一年前才发生的天津教案的报应。

这场灾难剥夺了省境内辛苦穷人的食物、住所和燃料,凄惨的程度难以估量,尤其冬天眼看就要来临。放眼望去四面都是水,偶尔可见一些村落废墟和几个泥洲,被困其上的牛群由于缺乏草料也快饿死了。我们还看见男女老少在自家被水淹没的田园里钓鱼,幸好鱼倒是很多,否则人民几乎是无以维生。他们如何度过酷热的白昼与寒冷的黑夜?又有多少人能撑过这回等着明年再受一次苦?我不得而知。只是从漂向大海的尸体可以看出,死神正毫不留情地以自己的方式让生病与饥饿者得以解脱。中国人非常忌讳骚扰死者的安息之处,这恐怕是古今一同的迷信吧。天津方圆数英里之内就是个大坟场,看见生者努力地将死去亲人的棺木绑在树上或绑在他们插入泥中的柱子上,不禁叫人心酸。但是仍有不少巨大笨重的棺材在水上沉浮,躺在里头的人已经没有在世亲人可以照料。

水实在太深了,在许多地方,当地船只干脆舍弃迂回的河道,转而经由陆路直接驶向城区。

我们搭乘的汽船“新南星号”费了好大的劲才穿过一个个急转弯道,一下子船头卡在这边河岸的泥巴里,一下子螺旋桨推进器又卡在另一边,不过终于还是到了天津。抵达之后,我们发现租界区后方的水达五六英尺深,通往北京的驿道也被淹没,俱乐部四周同样一片汪洋,只能搭船前往。外国人都等着不久就要被冰海所包围。

此处河岸上有一间英国旅馆名为“利顺德”(The Astor House),规模小巧,几乎被前边的巨大招牌给整个遮住了。这也是一栋土造建筑,在一侧有个窗户掉落,另一侧的墙则已塌陷。我大略看了一下这凄惨的外观,然后和主人闲聊几句。旅馆主人是个英国人,他向我哭诉自己损失惨重。前面还有两个房间,一间是撞球室,一间是酒吧,但有几间土墙卧室都遇水溶解了,从一个破损的墙洞可以望见房间溶解后的情景。后侧的马厩也一样,受不了马儿流失的痛苦,便一头栽进水里消失无踪。我接着走出门外想看看各个附属建筑泡水后的情形,原已凄惨的景象加上这一带夏季总少不了的蚊子成群飞舞,更添几分荒凉。我在酒吧里遇见一个在天津火药厂做事的苏格兰人,他对某个中国裁缝颇有微词。原来他拿了一块不错的布料交给裁缝想做一条裤子,但裁缝似乎为了家庭因素不得不从天津搬到其他地方去,结果也没有打声招呼留下名片就把布一起带走了。

我在船上过了一夜,8月29日出发前往北京。启程之前,我雇用了一位名叫“道”的天津人,月俸九银圆,这点钱和他企图从我这儿赚走的比起来实在微不足道,因为不管是换零钱或买东西,每次交易他总会从中赚一手。我在南方雇用的仆人牢靠些,但是他们不会说北方话,只能以写字沟通。但不久我便发现北方仆人都有偷窃的习性。

我们雇了艘船前往通州,水路沿途以此地离北京最近。这艘船中央有一间木屋,到了晚上可以整个关闭起来御寒,大小刚好能容得下我们一群人和行李。屋里隔成两间,后间有个土灶,仆人就安顿在灶旁。我们一行人当中还包括父子三人,父亲名叫王庆,儿子是王恕和王顺。我们得沿着一条不断迁移的狭窄水道,挤在数千艘当地商船之间,穿越天津府城。许多船只外表看起来都已经腐朽不堪,但是根据中国人的奇怪观念,只要船身还没散开就绝对能在海上航行。船上唯一完好的只有船舷的木材,以防过往船夫那钉着铁钩的长篙把破旧船身给戳破。

我们毫无顾忌地挥动这类长篙,发了狠地咒骂不歇,才终于走出这片混乱水域。左岸上到处都是垄断盐商设置的草棚,用来保护里头堆积如山的盐。

这里也有载运棉花与棉布的帆船,中国商人正准备将货物运到内地市场去。这些当地商人在上海有专属的委托人,会帮他们将棉花、布匹、鸦片和其他外国产品,藉由往来津沪间的汽船送到北边来。

这段河面宽约200码,道指着右岸几面黑秃秃的墙,说是一年前被烧毁的仁爱会仁慈堂。我们还能看见医院的废墟,那里曾经是仁爱会修女奉献毕生精力照顾病患、拯救弃婴的地方,尽管有如此善行,却仍免不了惨死于一群迷信无知的暴徒手中。建筑前面还有一堆灰烬,墙上也还看得到一道长长的裂痕,当初暴徒从这里将可怜的受难者送上西天,如今裂缝却已经用墙泥填起。中国人显然想以这种令人不尽满意的方法,来弥补那场几乎是当着总督衙门的面上演的暴行闹剧。

从这个地点,我们还能远远望见这道河段末端高处,矗立着罗马天主教堂的遗迹,这也是天津府城中唯一醒目之物。以我对当地人迷信观念的了解,心中不由暗忖:这么一栋恢弘的建筑高高立于中国人最重视的衙门与庙宇之上,必然会激起仇外心理,加上广为散布的可怕谣言,更是大大加深了这份敌意。谣言起源于士大夫阶层,他们异想天开地捏造事实,说外国人拿中国小孩的眼和心制造药品,有时甚至取成人的眼睛来炼银。关于这点,我们可以从下面附录的一段文章中看出端倪,这是天津教案发生时,一份流传极广的宣传品:“取其睛之故,以中国铅百斤,可煎银八斤,其余九十二斤,仍可卖还原价。惟其银必取中国人睛配药点之,而西洋人睛罔效,故彼国人死,无取睛事……”接着又说:“法国人悉数信奉天主邪教,以妖术使人变兽……”

这份宣传品中尽是一些不堪入耳的言词,结尾还鼓吹人民起身反抗,将可恨的洋人全部消灭:

“是故,此等卑鄙小人令人义愤填膺,吾等誓守吾皇疆土,不啻愤然拒与之同立于一天之下,亦欲从此了结其所带来之苦难……一旦姑息养奸,彼等灭绝人性之辈必将再度猖獗。”作者依旧毫不容情,力主彻底消灭洋人,护卫高风亮节的儒家传人。当我们想到这份宣传品流布之广(虽然据说只是私下流传),特别是当我们考虑到这篇文章名义上要提醒与警告的饥贫阶级,他们不但无知、迷信且野蛮粗暴,再想想文章中某些用心险恶的段落,其冷静、温和、巧妙的文笔会对这些人造成甚么可怕的影响,有后来这样的结果也就不足为奇了。依我看来,未来仍是充满黑暗与不祥,而且倘若天主教传教士仍继续让教堂高高压过最宏伟的皇宫,继续利用政治手段保护改信天主教者,如此只会更加深中国人的偏见,情势也不会好转。

道十分相信他所听到关于传教士以及惨死的修女们的古怪传说。这些废墟目前由当地一支炮船队严加戒护,然而真正需要救援的时候他们却不在,暴行发生后他们也拖了许久才到达现场。

我忍不住向新仆人提起,我对他的同乡所居住的简陋土屋的看法。他听了之后,以中国人惯有的自负——当时还真吓了我一跳——细数着住在这种住所的好处。他的理由大致如下:泥土、小米秆等等材料在平原上每户人家门口都能以贱价购得,至于木头与石材,穷人家根本买不起。而且用这种材料,每个人都能自己建造,最重要的是当屋子在大水和雨水中溶解之后,它会静静地往下沉形成土丘,家具和其他家庭用品可以搁在上头,居民也可以坐在上面等到洪水退去,到时又能在原地将残破的墙重新搭起。

这条河上有一两座浮桥,要通过必须先将桥开启。这些桥不管是对陆上或水上交通都造成极大的不便,因为总要等到聚集了十来艘船,船主也因为等得不耐烦,为了抢先通行而大声叫嚣、大打出手之际,浮桥才会拉起。而当船只通过的时候,陆地上的交通当然就会受阻,两边的路人和车辆无不争先恐后地往前挤,等着浮桥归位。其中有一两个行人一时刹不住脚被挤落河中,我们经过时才用长篙上的铁钩将他们救起。桥上的木板道原本已经十分狭窄,再加上商店、摊位、麻风病患者、乞丐和耍把戏的拥塞起来,就更窄了。

这一带河岸两旁显得十分贫穷落后,丝毫没有人口密集之象。我们经过的几处泥土村庄内,有许多房屋都已经长满杂草,简直不像人住的地方。而这附近最美丽的——或应说是看起来最顺眼的——居家建筑,外观看似坚固的砖屋,实际上却不然。因为有几家正好有工人在施工,我们可以看到墙壁其实只有两层薄砖,里面则注满泥浆,万一屋顶漏水泥土潮了,就会慢慢沉淀。接着砖面也会开始向外隆起,慢慢膨胀,终至无法承受压力而决口,泥浆倾泻而出。另外有些屋主比较聪明,在蜂窝状的砖块内填满质地较硬的土搭墙建屋。这种价格低廉的方式倒是颇适合用来搭造伦敦现代豪华排屋的墙壁,我想这些房子之所以盖成连栋,只是为了避免让风一吹就像保龄球似的一一倒下。不过这种蜂窝状砖墙确实非常巧妙独特,和我们伦敦都会区的石工技术全然不同。

愈接近环绕在北京北方的半月形山脚,地势逐渐升高,我们也脱离了泛滥的平原来到一个比较不那么荒凉的地方,这里的人生活上较不匮乏,两侧沿岸也尽是成熟的小米田。我们的船夫和岸上居民一样,都吃这种实用的小米粉,另以咸鱼和蒜头佐味。小米粉通常会做成馒头,或者放入水中煮熟后,将热面团拉成面条。这种面食当地人吃得极多,似乎并无不良影响,可是对我来说却有如吃了毛线球、棉绒线或橡胶绳一样,难以消化。我发现这里的人经常使用小马、骡子和毛驴,骡子的品种相当好,许多骡子脚上还有斑纹。至于毛驴已经完全被驯服,整天像狗儿一样跟着主人跑来跑去。

我们愈靠近通州,茅屋的外观改善许多,村民看起来也比较健壮,但尽管屋前有柳树垂荫,还有自家的农田,境况再好的人却也难掩勉强糊口度日的事实。

我在这个地区看到一次让我永生难忘的落日景象,就连我那几个只重视物质的仆人也感到震撼。正因为如此,王家父子坚持要停船,仆人则用当地的蒜头为我料理晚餐——此地的美景确实美不胜收,只是苦了我太过挑剔的味蕾。这天热得很不寻常,闷得连一丝风也没有。天空燃着番红花般的红光,岸上的小米顶着万千羽饰卓然而立,仿佛雕饰华丽的黄金柱顶,而支撑在柱顶下方的则是夕阳深深射入平静水面所发出的闪耀光芒。随着太阳逐渐隐没,远山从亮丽的宝蓝色变成晦暗的铅灰色,此时平原被大片的阴影笼罩,一朵不祥的乌云缓缓飘向西方,正巧掳获了最后一线阳光。船主老王不发一语又抛下另一个锚,他的两个儿子把船首和船尾往岸上系得牢牢的。不管怎么劝,他都不肯走。他说:“我绝对不走,这世上没有人能劝得动我,天色怪异加上天气又闷又热,这可不是甚么好兆头。”他说完便坐下抽烟,让他儿子做好一切防范措施。就连虫鸟似乎也都不安地唧唧啁啁,仿佛因暴风雨即将来临而惶惶然,鸟儿连忙躲回巢中,不久四下陷入一片沉寂,只偶尔听见风吹过小米田窸窣作响。老王抽烟抽得比平时更凶,一直留神注意着。也幸好他这么做了。我把手枪放到枕头底下,火柴置于蜡烛旁边之后,很快就睡熟了,约莫睡到半夜,突然一阵天摇地动把我摔翻到狭窄的船舱地板,我才惊醒过来。我正奋力想从身旁掉落一地的杂物中挣脱出来,船竟像是飞出了水面接着又猛撞一下,几乎就要翻覆。我们遇上了暴风雨。我强行打开舱门探视情况,耳边还听到狂风怒号,蓄势等待再次出击。船夫在岸上检查船是否系牢了,他们告诉我最糟的情况已经过去。

这时候,阿洪和其他人也从杂乱的灶旁挣脱出来。但是最糟的情况并未过去。大雨开始滂沱而下,仿佛一阵激动情绪过后泄洪般的泪水淹没一切,就连我还没来得及去碰的火柴也湿透了。我的衣服和棉制床垫情况也一样惨,待大雨稍歇,我尽可能找个舒服的位置安顿下来,便又再度入睡,醒来天已大亮,仆人正忙着晾干衣物,以便能体面地进通州。

我们直到第四日下午才到达,但途中也不过停了一次去参观某个村子的庙会。庙会上有个变戏法的穷人凭着一些把戏赚几文钱,这要是到伦敦舞台上去表演,包准能让他发大财。戏法当中最精彩的一项是把三个铜钱变成金币。他的胳臂上几乎毫无长物,他将铜钱置于掌心,还让我将他的手掌合起。接着他拿棒子在握拳的手上画了一下,乡民们的眼前便出现了有如纯金般闪闪发亮的东西,大伙无不露出热切又钦佩的目光。他还将一把刀插进跟随在他身边的小男孩身上,小孩顿时间脸色发白,好像随时都会断气,一转眼却又跃起身来,一手将刀子拔出,另一手忙着讨赏。这位变戏法的还以灵巧无比的手法表演了一项绝技。他将一块方巾平铺在地,一手以食指和大拇指捏住方巾中心,另一手挥舞着棒子,当他慢慢将巾子掀起时,底下竟多出一个装满清水的大花瓶。

到了通州,至少有十来个苦力靠到船边争着要为我们搬运行李。其中有个人一把抢过一只箱子,又冷不防被道给夺回去,一时重心不稳竟跌落水中。我的天津仆人这小小一个动作,惹得苦力们怒气冲天地抓住他的辫子,差点连根扯断,幸而我及时赶到才救了他那宝贝辫子。我们在这里雇车前往京城。这种行走驿道的车辆就相当于我们的火车、出租马车和公共马车,只不过这种车没有弹簧。其实由于车内有座位,如果行驶在平坦的路面上应该还是相当舒服的。道仔细地在车上铺了稻草之后坐上车去,但我实在不喜欢这种交通工具的外观,便决定走一会路。

下文中有些部分,欧洲读者可能会觉得十分离奇,但我要在此重申,我所描述的都是我亲眼所见、亲身经历。不久我们进入了通州,跟随在后的车子颠颠簸簸、隆隆作响,压在车底下的还是曾一度大规模修造的蒙古驿道。车夫们勇往直前,努力地穿越一道古城门洞,突然间发现道路被一群载满货物的骡车和驴车堵住,原来是骡驴被破裂的石板卡住动弹不得。上百名车夫发现自己无法前进,咒骂声立刻从四面八方响起,声声不绝,整整花了半个小时才得以通过。我想京城工部的大臣们巡视的范围,恐怕未曾远及通州吧。就算在这些街道上设置几面小石墙,应该也不会比现存的老旧石板地更加妨碍交通。不过我正好可以趁着车子脱困之前,好好检视一番县城本身和当地居民。商家店面装饰着华丽木雕,和南方所见大不相同,但却因积尘日久而显得脏污。县民看起来也同样干瘪、积满尘垢,就好像和商店同属于某个久远的年代,突然间被挖掘出来重操旧业,却因为荒废太久而有些不听使唤。

由于前一晚下的大雨,连通州外的道路也是泥深及膝,我没有其他选择只得勉为其难地躲进车里。我的车夫身上散发着酒味和蒜头味,他完全信赖自己的骡子,正式上路后他就靠在车把上打盹,我还得不时推他一把,提醒他想想办法让那头精疲力竭的畜生和它的重担脱离沿路上的坑坑洞洞。有一段石板驿道无法通行,我们绕了一大圈,好不容易才又回到路径上来,此时我很理智地决定再次下车步行,因为我想最好别把骨头全硌断了,还是留下一两根以备不时之需。

最后我们在一间客栈停车歇息。这类客栈能为人和畜生准备食物刍秣,沿路上没隔多远就有一间,在某方面不禁让人想起我们家乡那些旧式的路边休息站,只是现在已经快速没落。

这家客栈外头有一道长长的低矮粉墙,还有用黑色大字写成的招牌或标语“永福”。

建筑前面摆了一整排的小矮桌,旅客成群围坐在桌旁喝着热腾腾的汤或茶,一边讨论京城的最新消息。他们的牲口已经都交给客栈小二照顾。

道和我的海南仆人们先走一步,我却留下来享受一顿中式餐点。我在客房里用餐,房间很脏,除了一张桌子、一张椅子和火炕之外,甚么也没有。桌子上呢,覆着一层厚厚的尘土都可以当成干酪来切了。但我不得不承认,这里供应的食物是我在中国客栈里吃过最美味的,包括小块的炖羊肉、米饭、煎蛋、葡萄和茶。这个房间最近被用来作为马厩,原本有一扇纸糊的木棂小窗,现在也已布满又黑又脏的蜘蛛网。接下来我们又绕了一大段路,才终于来到大清都城的齐化门(今朝阳门)。

点击蓝色文字查看往期精选内容:

人物|李鸿章|鲁迅|胡适|汪精卫|俾斯麦|列宁|胡志明|昂山素季|裕仁天皇|维特根斯坦|希拉里|特朗普|性学大师|时间|1215|1894|1915|1968|1979|1991|地点|北京曾是水乡|滇缅公路|莫高窟|香港|缅甸|苏联|土耳其|熊本城|事件|走出帝制|革命|一战|北伐战争|南京大屠杀|整风|朝鲜战争|反右|纳粹反腐|影像|朝鲜|古巴|苏联航天海报|首钢消失|新疆足球少年|你不认识的汉字|学人|余英时|高华|秦晖|黄仁宇|王汎森|严耕望|赵鼎新|高全喜|史景迁|安德森|拉纳米特|福山|哈耶克|尼尔·弗格森|巴巴拉·塔奇曼|榜单|2016年度历史图书|2017年度历史图书|2018年度历史图书|2016最受欢迎文章|2017最受欢迎文章|2018最受欢迎文章

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64