斯卡拉皮诺:亚洲的积极理解者

各位读者:

假期快乐。

东方历史评论除主力微信公号(ohistory)外,还运营着几位学者的公号。假期期间,我们将精选学者公号内容与各位分享,祝各位阅读愉快。

撰文:刘柠

《东方历史评论》微信公号:ohistory

以学术江湖的辈份论,如果说费正清(John King Fairbank)、赖肖尔(Edwin Oldfather Reischauer)是战后美国东亚研究的开拓者的话,那么,罗伯特•斯卡拉皮诺(Robert A. Scalapino)、鲍大可(A. Doak Barnett)、白鲁恂(Lucian Pye)和唐纳德••金(Donald Keene)等人则是“第二梯队”中的佼佼者。如今,上述人物中,尚健在者只剩斯卡拉皮诺和唐纳德•金了。前者研究领域广泛,涵盖整个亚洲,但作为中日问题学者,像许多西方汉学家一样,也有一个中文名字,叫施乐伯;后者与赖肖尔一样,研究领域主要局限于日本,很可能是当世最伟大的日本文学研究者。3.11巨震后,出于对日本的眷恋,不惜以89岁高龄毅然放弃美国籍,归化东洋,并取和号“鬼怒鸣门”。

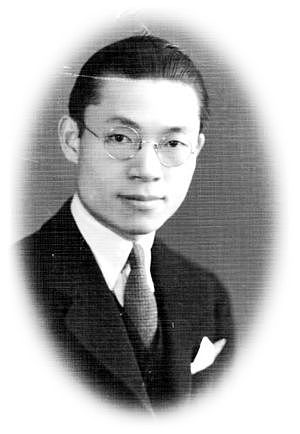

罗伯特•斯卡拉皮诺(Robert A.Scalapino)

1919年10月19日,罗伯特•斯卡拉皮诺出生于堪萨斯州西部,父系是意大利裔移民,母系是英格兰—苏格兰后裔,还有一点法国血统。父亲年轻时曾尝试过多种工作,但都不成功,因此家中拮据,捉襟见肘。8岁时的某天晚上,已经上床睡下的斯卡拉皮诺听见隔壁母亲对父亲哭诉:“家里一分钱都没了。你赚的钱太少,不够养活一家人。”母亲的眼泪流进了斯卡拉皮诺的心里。一连几天,他都在思考怎样才能赚到钱。他甚至打算把自己养的宠物豚鼠卖掉,“但我猜它值不了多少钱”。直到父亲在加利福尼亚州圣巴巴拉得到一个高中理科的教职,状况才有所好转。

从堪萨斯州的乡下搬到加州的城市,对少年斯卡拉皮诺来说,简直像到了另一个新大陆。圣巴巴拉是移民城市,多人种杂居,班上的同学以亚裔为主,这一点也许为他日后理解异文化并献身亚洲研究的志业提供了一个契机。碍于家中的经济条件,1936年秋,只有16岁的斯卡拉皮诺进入圣巴巴拉大学,主修政治学和国际关系。斯卡拉皮诺是铁杆的保守主义者,“共产主义对我从未产生过吸引力”。大学时代有限的参政议政经历,又使他“比以往任何时候都更加怀疑共产主义”,尽管“当时笼罩整个世界,尤其是西方国家的阴云却不是来自共产党人”。

1940年春,大学毕业的斯卡拉皮诺分别向三所学校的研究院提交了申请——芝加哥大学、哈佛大学和普林斯顿大学,均收到录取通知书,但是没有奖学金。而去其中任何一所学校深造,所需学费和生活费用均远超出斯卡拉皮诺家的承受能力。鉴于斯卡拉皮诺成绩优秀,母校圣巴巴拉大学校长克拉伦斯•菲尔普斯建议他留校教一年历史课:“把你的工资攒下来。之后你就可以去读研究生了。”于是,未及弱冠的斯卡拉皮诺成了母校最年轻的教师。一年的教书生涯超值,不仅挣到了读研究院的学费,而且收获了一位太太:迪伊•叶森(Dee Jessen),在圣巴巴拉大学学声乐。他们翌年结婚,琴瑟和谐66载,直至2005年2月,迪伊去世。

在哈佛读博士时,太平洋战争爆发。此前仅学过一周日语的斯卡拉皮诺应征入伍,随即被派往海军语言学校的所在地博尔德(Boulder),参加日语集中速成培训。这所学校原先在夏威夷,珍珠港战事后,迁移至哈佛和伯克利加州大学。而所有美籍日本人从西海岸撤出后,又再次迁至博尔德。稍早时,唐纳德••金在位于伯克利加州大学的海军语言学校完成了日语集中培训课程。金作为海军语言学校的二期生,于1942年2月入学,当时班里约有30名学员。据他在回忆录中披露,他入海军语言学校时,全国具有日文读写能力的美国人只有不到50人,而入学前已在哥伦比亚大学修过基础日本语的金,还应该被计入50人之列。战争亟需大量的日语人才。短短一两年间,海军中修习日语者便多达2000人以上;陆军的日语速成教育稍迟于海军,但也有1500人左右。正是这种针对性极强的战时速成教育体制,为战后美国的对日占领和东亚研究,奠定了坚实的基础。

对美国人来说,日语是最艰深的语言,除了文字,其文法之复杂甚至远远超乎中文之上。唐纳德••金说:“从海军的调查可以看出,对美国人来说,最难掌握的语言是日本语。中文还算好。俄语比较简单。马来语只需三个月便可大体掌握。这种最难不过日本语的看法至今仍在持续。”斯卡拉皮诺则承认,“因为没有特别的语言天赋,我觉得日语是一门极其难学的语言”。他在回忆录中,以其特有的拉丁范幽默,记述了许多这方面的趣事。有些是自嘲,有些是对日人蹩脚英语的善意打趣,充满了对异文化间沟通障碍的理解,读来饶有兴味。如刚开始的一周,一位年长的日本人老师在黑板上写了一个日文汉字,然后转过身来,对学生说:“书”(book)。接着,他又写了另一个更复杂的汉字,对学生说“书”(books)。“我的天啊!他们用不同的字表示一个词的单数和复数。这种语言简直让人难以置信。”老师似乎听到了学生们的吐槽,“看上去很茫然,然后非常缓慢地拼写出‘盒子’(b-o-x)”。

斯氏头一次参加日俘审讯,是在美军占领帕劳(Palau)之后,对象是一名日本警察局长:

审讯的时候我比他还紧张,因为我不确定我在科罗拉多州填鸭式学到的日语是否管用。所以,我写出了所有的问题。开始的时候一直很顺利,直到问到了这个问题,“你们控制着谁,只有当地居民还是也有日本军队?”他回答说他控制着“西伯利亚人”。我对太平洋地区的地理了解不多,但是我确定在帕劳没有西伯利亚人。我重复了一次我的问题,得到了相同的回答。这时,我很坚定地说,“你必须明智地回答问题。”然后他慢慢地回答,把关键词一字一字地拼出来:“西-伯-利-亚-人——civilians”。到处都是“西伯利亚人”!

原来,警察局长想表达的是“平民”。可由于日本口音的缘故,他说的英语“平民”(civilians),怎么听都像是“西伯利亚人”(siberians)。诸如此类的段子,俯首皆是。

斯卡拉皮诺在太平洋上坚守了十八个月,亲历了最危险的冲绳战役。在与日本士兵、战俘和冲绳原住民面对面的近距离接触中,他第一次感到战争宣传机器对美军的妖魔化有多变态,这也是数以千计的原住民在美军接近时不惜跳崖蹈海自戕的原因。在奎松市,通过收音机,斯氏知道了美军在广岛和长崎各投放了一枚“新型炸弹”。“不久之后,日本投降的消息传来。随后的那一晚,危险四伏。被胜利冲昏头脑的军人和一些醉酒的士兵们朝各个方向乱开枪。我幸于难。”后来,他还知道日本曾经通过苏联,打听结束战争的可能性及其条件。但“他们找错了渠道,苏联政府希望可以在战争结束前参与到亚洲地区的冲突中,以此来巩固其在该地区的地位”。从这点也可以看出,日本虽然穷凶极恶,但也有幼稚的一面。后斯大林撕毁《苏日互不侵犯条约》,于二战结束前一周对日宣战,同时出兵中国东北,近60万日俘被羁押西伯利亚,占据北方四岛……如此“大手笔”怕是日本始料未及的。

日本投降三个月后,斯卡拉皮诺参与了一项由盟军最高统帅东京总部(GHQ)布置的民意调查,问题简单却意味深长:“你喜欢的美国人(日本人)的三个特点是什么”和“你不喜欢的美国人(日本人)的三个特点是什么”。结果颇有趣:

日本人肯定美国人的方面:1、他们很慷慨,会与我们中间有需求的人分享食物、衣物和其他物品;2、他们很友好,尝试和我们交流,希望了解日本;3、他们很努力,能把事情做成。不为日本人所喜欢的方面:1、美国人很浪费,把完好的食物和其他有用的东西都扔掉了。由于在使用过程中不够仔细,浪费了有价值的东西;2、美国人不够守规矩。他们很吵闹,举止行为经常不够恰当;3、有些美国人对日本人有种族歧视。

美国人肯定日本人的方面:1、他们很整洁,有秩序。离开后不会把垃圾留在停留过的地方;2、他们很守规矩。当你给他们指令之后,他们会照办;3、他们工作很努力。美国人不以为然的方面:1、他们待人有等级观念,不同的性别、官衔和年龄的人会受到不平等的待遇;2、他们不会总把自己的真实想法告诉你。有时候,他们不够坦诚;3、许多日本人有种族歧视(这种观点,黑人士兵反映得比较多)。

如果把这项民调当成社会学田野报告,再与《菊与刀》等人类学著作一起对照阅读的话,不难发现,有些特点实际上已然沉淀为文化,或者说民族性格,至今犹未改变。斯氏自己也承认:“这些评估一直到现在都还有益处。”他甚至吃惊于日人对“敌国”美军的态度:“回想起来,经历了这样一场血腥、艰苦的战争,美国人依然可以在日本的街道上漫步,在商店里闲逛,无论白天还是夜里,不必担心安危,这真是让人惊讶的事情。”这种观察并非斯氏的孤证。曾作为郑洞国将军的副官参加对日作战,战后又作为中华民国代表团成员参与盟军对日占领的历史学者黄仁宇如此回忆在上海与投降后的日军交接的场面:

前来迎接我们飞机的日本陆军及海军军官,一点也没有我们预期的不快或反抗态度。他们举止体贴有礼,甚至显得快活。一声令下,他们的司机就拿下轿车上的国旗,神色从容,换上国民政府的青天白日旗……他们到底是我们的假释犯人呢?还是我们是他们在政权交替时的客人呢?实在难以分辨。

……无论在任何地方,都看不到翘起的嘴角、鬼脸、不满的抱怨或是一丝一毫的扬言复仇。日本人是一流的输家,他们的自制力超群绝伦。以前的敌人在我们面前表现如此杰出,让我们开始怀疑,他们是否就是传闻中残暴野蛮的日军。

不过,斯卡拉皮诺认为,美国人的表现大体上也不错,“也许部分原因是他们被赋予了一个机遇,能够合法地对他们长期被剥夺的欲望进行补偿”:

我永远不会忘记被邀请参加在大阪附近为美国军官举办的一次盛大晚宴的情形。我们刚到达那里,就发现日本人为每位美国客人都安排了一名女孩(这应该是得到了美国总指挥官的同意的)。酒会和晚宴结束后,他们可以带他们的女孩去宾馆的任何房间。一半以上的美国人都对此感激不尽。

历史学者约翰•W.道尔(John W. Dower)在《拥抱战败——第二次世界大战后的日本》一书中,曾详细披露过战后初期,日本政府主导创设面向美占领军的“R.A.A.”(“特殊慰安设施协会”的英文缩写)的经过:“紧随天皇的投降广播之后,谣言就像野火一般蔓延,‘敌人一旦登陆,就会逐个凌辱妇女’。内务省的情报课,立即意识到了这些谣言与他们自己军队海外行为之间的关联。”于是,“终战”仅三天后(1945年8月18日),一个旨在“保卫日本良家妇女贞操”的“防波堤”工程悄然启动。由内务省出面牵头,协同外务省、大藏省、警视厅和东京都厅等政府机关,通过劝业银行紧急融资3000余万日元(用当时大藏省的一位精英官僚、后官拜首相的池田勇人的话说:“用一亿日元来守住贞操不算昂贵”),不到十天,便募集了1360名“女性事务员”,年龄均在18岁至25岁之间。“这种‘特殊慰安设施’在东京迅速扩张。据说很快就增加到了33所。并且在其他20座城市同样迅速地蔓延开来。毫不奇怪,他们在美国士兵中广受欢迎。”

尽管“R.A.A.”的举措备受支持,发展迅速,但在数月后即被美军废止。表面的理由是全面禁止“公营”卖淫业,宣称它是“非民主的,也是侵害妇女人权的”,“但在私下里,他们承认废除‘R.A.A.’的最主要原因,是占领军内部性病患者激增”。正是出于治疗这些病患的紧急特殊需要,1946年4月,美国才初次将制造盘尼西林(青霉素)的专利许可卖给了日本制药公司。

1946年1月,斯卡拉皮诺归国,重返哈佛。因博士课程和考试在服兵役前已经完成,只需专注于博士论文。经过十八个月的战争历练,他对自己的学术进路和未来发展方向形成了新的思考,决定研究东亚全域的政治和国际关系,而不局限于某一个国家,同时兼顾美国的对亚政策。论文主题是关于战前日本民主失败的问题,导师是现代美国日本学的开拓者赖肖尔。甫一回到哈佛,便报名参加了汉语课程集训。彼时,恰好费正清结束了其在国务院的任职,刚回哈佛,正着手筹建中国研究中心,想找一位年轻政治学者加盟。如此,斯卡拉皮诺遂又成了蒙费正清指导的青年学者。即使在那个时代,能同时师承费正清和赖肖尔两位宗师的学人也寥寥无几,无疑是不小的造化。

回到哈佛的第二年,发生了一件对斯氏后来影响深远的事:一天,他接到其所在的政府学院院长打来的电话,说秋季学期将有一位北京大学的教授来访学,问他是否有兴趣做这位教授的助教,斯卡拉皮诺同意了。“那位教授是钱端升(Chien Tuan-sheng)先生。从我们头一次见面伊始,我们的交流就极其顺畅。钱教授住在费正清先生家里。他的家人还在北京……钱教授曾附属于中国所谓的第三种力量。他对国民党很失望,强烈批评蒋介石,认为蒋是一位有高度专制主义活动倾向的军事家。同时,他对中国共产党也抱有一定疑虑,包括觉得中国共产党与苏联走得太近。”与钱端升的交往,是斯氏研究中国的切入点。钱端升鼓励他完成博士论文后,申请学术资助去中国,还建议他研究孙文,并承诺做他的导师。

钱端升

斯氏与钱端升的交往断断续续,几乎持续至后者去世。不同时期,钱端升呈现出不同的姿态和反应,读来令人唏嘘。如1972年12月,斯氏第一次访华时,曾应邀出席一个晚宴。宴会由北京大学副校长周培源主持,副外长乔冠华出席,席间还有很多在美国获得学位的资深教授。“站在接待队伍最后面的就是钱教授。我高兴地握住了他的手。告诉他再见到他真是太好了……但是,我们注意到他不太愿意被别人看到和我们单独相处,因为他总是很快地把我们带进一群人里……当晚宴结束之后,我迅速移动到他的桌前,对他说:‘钱教授,我希望我们在北京的这段时间里,可以到您家里拜访您。’静默。然后我意识到他所处的环境不允许他接待美国客人。一个饶有兴致的夜晚以黯然神伤而告终。”

斯卡拉皮诺再次见到钱端升是在1979年。钱已恢复名誉,入了党,并“在中国人民政治协商会议的外事委员会担任积极的角色”。他对斯氏说:“费正清写信问我为什么这样做。他不理解现在的中国。我这样做是为了我的子孙后代。”对此,斯氏在回忆录中写道:

他过世时已近耄耋之年。弥留之际,他的表现很像他曾经的生活,虽然充满矛盾,但是仍然决心要在一个革命的年代挣扎着生存下去。

在哈佛短暂任教后,1949年,斯氏回到加州,执教于伯克利加州大学政治系。1978年,创立东亚研究所,退休前一直担任所长。同时出版专业杂志《亚洲概览》(Asian Survey)——被认为是亚洲研究领域最重要的学刊,斯氏做了三十四年主编。

作为冲绳战役时即参战,与众多日裔美国人、日本战俘、士兵和民众都有过近距离接触的战争过来人,斯卡拉皮诺终生对日本保持了一份温情的关注。战后从1950年开始,他几乎每年都赴日访问,有时一年往返数次,在政、学、财三届有广泛的人脉,有些政界精英或商业领袖干脆就是他的弟子(如联合国难民事务署高级专员绪方贞子、国会议员近藤哲夫等)。

在回忆录中,斯氏对一些深度交往的政治人物不惜月旦,是其是,非其非,吐槽没商量。如他评价日共领导人野坂参三(Sanzo Nosaka),“是一位温文尔雅、细声细语的人,他的激进主义只在党派的官方语言中有所表现”;“他非常支持毛泽东,当时毛泽东刚掌权,他预言中国在社会主义制度下一定会繁荣昌盛”。同时,他认识到“在日本,共产党将会一直是少数派,而且他似乎也在接受在政治中少有发言权的状况”。战后历任首相中,斯氏评价最高的是中曾根康弘(Yasuhiro Nakasone):“与很多前任首相不同,中曾根本人很有魅力,只要一接触就会被他的人格魅力所吸引。他掌控重大事件的能力,还有他为变革所付出的努力,都给我留下深刻印象”。中曾根曾试图改革日本的政治体制,“想抛开官僚阶层,直接向日本人民呼吁。他还想限制自己党内的派系之争,推举自己为领导人——既是党派的领导人也是国家的领导人”;“在中曾根的任期内,他采取了一些措施试图解决这些问题,但是这些措施并不到位,没有办法延续下去”。对小泉纯一郎(Junichiro Koizumi)的评价,也相当客观:

小泉同样是一位很有个人魅力的人,给我留下了很深刻的印象。他的外表很独特多半是因为他的发型,他的声明直接有力,他努力推进改革进程,比如主张邮政自由化,并再次重申日本作为一个独立大国应具有一定的权利,这一切让他很快得到民众的广泛支持。他成为正面挑战党内派系斗争的第一位领导人,争取让自己成为全党的领导人,并在很大程度上获得成功;在2005年9月的国会选举中,他公开挑战党内不支持他的人,最终自民党获得了重大胜利。

小泉最不成功的政策是在外交舞台上。他是强烈的民族主义者,这也反映了日本社会中正在继续壮大的一个趋势。因此,尽管中国和朝鲜半岛强烈反对,他还是坚持参拜靖国神社……在为日本所犯的“战争罪”进一步道歉的问题上,他也表现得很不情愿,坚持说已经做过很多次道歉,足够了。结果就是,尽管美日同盟继续加强,但是日本与近邻之间的关系非常冷淡,甚至出现敌对。

斯氏对现任首相安倍晋三(Shinzo Abe)的评价极低,说他“属于传统的类型”,“给我的印象是一点个人魅力都没有。他的智慧和对主要事件的熟悉不足以弥补他作为领导人的缺陷”。 如此“酷评”,但愿不会成为安倍第二次政权的“谶语”。

斯卡拉皮诺亲眼目睹了日本在占领结束后,如何从“政党乱立”的战国时代,到“55年体制”的确立,进而步入高增长轨道,一路高歌,坐上世界“老二”的交椅,直到“泡沫经济”崩溃,“老二”的座席与中国易手。他把日本战后的成功归功于三个因素:“过去的经验持续了大约一个世纪,由此日本能够把固有的文化特质与外国技术结合起来;美国提供的多种形式的帮助;非共产主义世界的富庶,尤其是美国,让日本能够快速扩大出口贸易。”

就日本社会的总体状况而言,斯氏认为最大的特点是保守主义,但保守主义的基础正在发生变化:

战前,这些群体是贵族阶层,军队掌握着广泛的权力。而现在的官僚势力尽管仍然很强大,但是他们越来越多地通过政治渠道获得指令。此外,商业和工业领导者的社会声誉和政治影响已经达到了新高;尽管旧秩序的一些元素,包括对政府的高度依赖、拉拢官员、家长式制度还保留着,但是新一代实业家已经出现,在他们的实践中广泛借鉴西方的做事方式。

正是这种保守主义的文化风土,实际上对政治起到了某种“规定”和“选择”的作用:“在可预见的将来,恐怕没有谁能够挑战保守势力在日本政治中的主导地位。而极端主义分子,无论是左翼还是右翼,都没有可能上升到重要地位。因此,政治稳定的希望很大……”

斯卡拉皮诺

作为卓越的国际政治学者,斯卡拉皮诺自然注意到了日本社会不断高涨的民族主义情绪,“其中一个例证就是日本国民希望日本在日美关系中能够获得更大的平等待遇”。基于对这种日本国民心态的把握,早在1959年,他就在一份美国对亚政策的报告中,建言美应把冲绳主权返还日本(“美国最好的政策是接受日本最终会恢复对它的主权,并为确保美国的长期利益做好准备”),后被美政府采纳。更体现斯氏识见高远的一点,是他在同一份报告中,预言了中日两国未来的战略竞争:“日本和中国的关系仍将会很复杂,其中又掺杂着对加强交流的担心和强烈愿望。然而,两国之间的竞争可能要大于合作,因此要加强各自与其他国家的联系。”要知道,彼时中日两国尚未建交,中国还在对苏联“一边倒”。后来,他又明确地谈到中日关系中的“障碍”:

一些有消极作用的历史遗留问题仍未清除。另外,双方都有各自的战略考虑。日本担心中国不断增强的军事力量会对其安全构成威胁;中国则担心日本军国主义会复活。所以,中日关系的未来发展前景可能是前进中掺杂着僵局或者倒退。

只消对“蜜月”期后中日关系一波三折的历史多少有所了解,便不能不惊叹于斯氏作为策士的近乎巫师般的“超能力”。

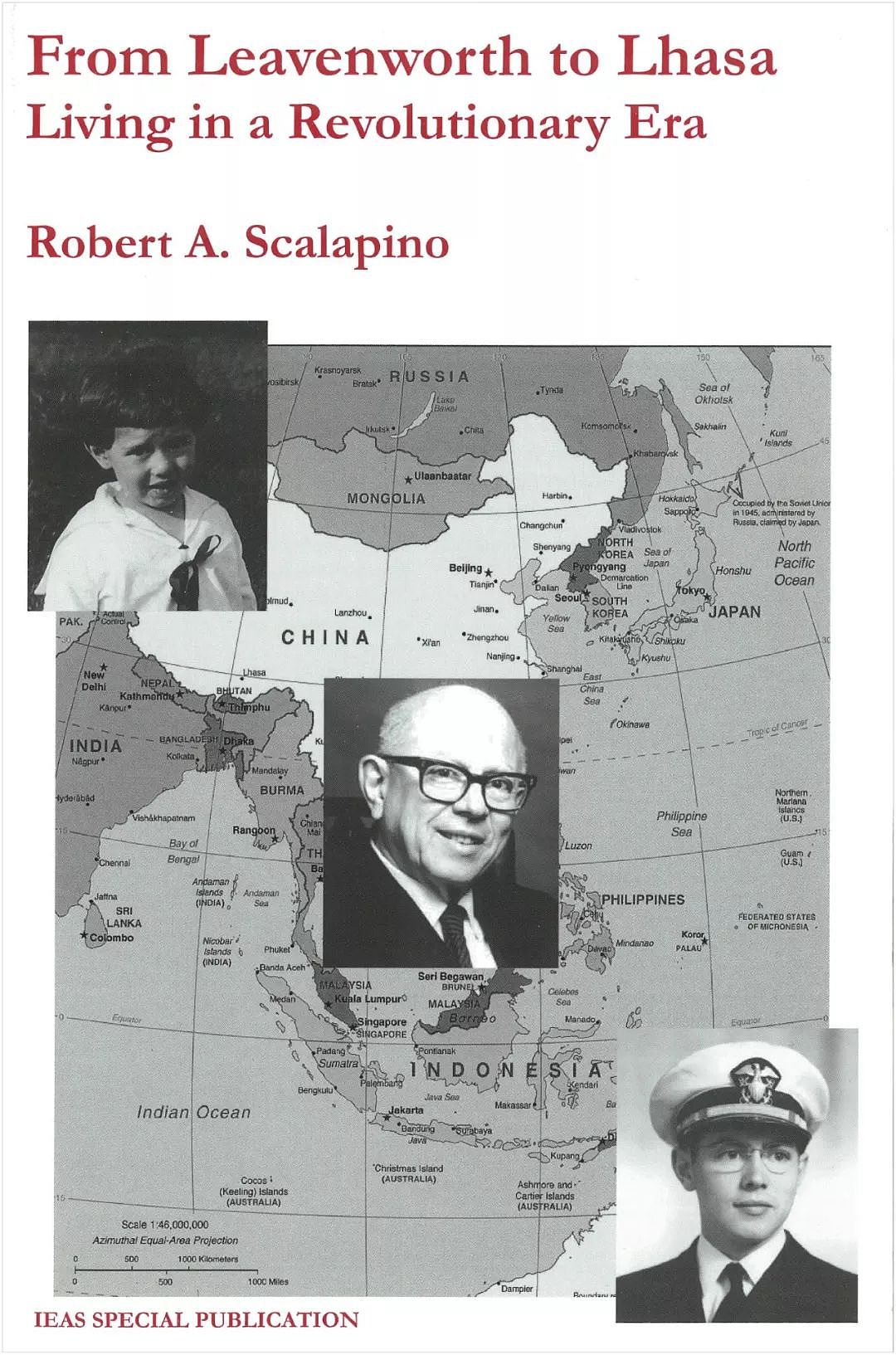

作为国际问题学者,斯氏的研究对象是整个亚洲,是亚细亚及其独特的历史文化的自觉、积极的理解者。正如其回忆录的书名《从莱文沃思到拉萨——经历大变革年代》所表达的那样,斯氏的足迹遍及亚洲全域,从中国大陆到日本,从朝鲜半岛到蒙古,从印度支那到南亚,不一而足。而且,他从不满足于蜻蜓点水式的接触,在每一个国家和地区,都与朝野广泛交流,或有长期讲学的经验,务求深层沟通,以期得到对那个社会去意识形态化包装的第一手观察。他经常对自己选择亚洲研究,而不是中东或非洲研究作为归宿感到庆幸,在回忆录中也曾多次提及这一层。言外之意,就经济与社会的进步而论,世界任何地区都不如亚洲显著。如果当初选择中东或非洲的话,不可能有今天的成就感。确实,半个多世纪以来,“他亲眼目睹了日本从一个侵略国家演变为和平繁荣的发达国家和美国的战略盟友,目睹了东亚‘四小龙’的经济起飞、韩国和台湾地区的民主化和多党制、东盟的建立与发展、中国大陆的改革开放、中美关系的改善与稳定,等等。同时,对于所有这些他心目中的历史进步,他都有一种曾经见证甚至参与的自豪感”(王缉思语)。

《从莱文沃思到拉萨——经历大变革年代》

斯氏的回忆录,关于中日两国的叙述占了全书近三分之二的篇幅。字里行间,对中国的情感投入溢于言表,显然是超越意识形态的:

当我回想起我与中国近大半个世纪的交流的时候,我仍然会为这个国家着迷——它的历史,尤其是近几十年来它经历的巨大变化以及未来岁月中仍将继续出现的变化。尽管中美两国有本质的不同,并且这些不同在未来将仍然是两个国家的特点,但是我希望两国之间的关系依然是为建设一个和平发展的世界而并肩努力。

在回忆录的最后,斯卡拉皮诺基于自己漫长的个人经历,通过对20世纪末、21世纪初世界总体形势的思考,提出每个社会都会受到三股“往往相互冲突的力量”的左右,即国际主义、民族主义和地方自治主义。“一个国家如何处理这三股势力及其相互作用,在相当程度上决定了其国内政治稳定和经济实力以及与其他国家的关系。”当然,除此之外,“如今还有一系列迫切需要国际和国家相互配合共同解决的问题,我们将其称为‘人类安全’。没有人能够否认这些新问题向我们提出的挑战:全球变暖、资源的使用、环境污染的迅速蔓延、人口老龄化及随之而来的社会和经济后果。”

作为保守主义者,斯氏的口头禅是“谨慎乐观”(Cautiously Optimistic):“在星期一、星期三和星期五,我是乐观的,而在星期二、星期四和星期六,我会对局势进行全方位的重新考虑。而到了周日,我休息。不过,总的说来,我仍然保持谨慎的乐观。”

这本回忆录,是斯卡拉皮诺年逾耄耋的功课。惟其漫长的人生和亚洲研究的独特视角,才更敏感于时代的变化:“毫无疑问,我的旅行经历比大多数美国人都要丰富,但是近几十年来世界已经发生了翻天覆地的变化。我的祖母从来没有离开过她出生的那个州那个县。我的父亲从来没有离开过美国。而我的子辈和孙辈已经跑遍世界各地。”斯氏对自己的职业生涯和“大致良好健康的身体”颇感知足,承认“一方面是自己的努力,另一方面则是运气使然”。他尝告诫身边的朋友:“人到晚年能够享有健康身体的条件有三项:首先,你必须选对父母(基因);第二,你必须能够享受正在做的工作;第三,你必须在晚饭前喝一杯冰镇伏特加”。而且,“绝对不要从事体育锻炼,锻炼是危险的!”仍不改其拉丁范儿的幽默。

点击下方蓝色文字查看往期精选内容

人物|李鸿章|鲁迅|胡适|汪精卫|俾斯麦|列宁|胡志明|昂山素季|裕仁天皇|维特根斯坦|希拉里|特朗普|性学大师|时间|1215|1894|1915|1968|1979|1991|4338|地点|北京曾是水乡|滇缅公路|莫高窟|香港|缅甸|苏联|土耳其|熊本城|事件|走出帝制|革命|一战|北伐战争|南京大屠杀|整风|朝鲜战争|反右|纳粹反腐|影像|朝鲜|古巴|苏联航天海报|首钢消失|新疆足球少年|你不认识的汉字|学人|余英时|高华|秦晖|黄仁宇|王汎森|严耕望|罗志田|赵鼎新|高全喜|史景迁|安德森|拉纳・米特|福山|哈耶克|尼尔・弗格森|巴巴拉・塔奇曼|榜单|2015年度历史图书|2016年度历史图书|2015最受欢迎文章|2016最受欢迎文章|2017最受欢迎文章

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64